2019년 11월 7일자

[기사 전문]

ㆍ베를린 장벽 붕괴 30주년

‘통일 효과’로 유럽 절대 강자 부상

2009 유로존 위기 때 나홀로 건재

동독 지역 청년 실업률 서독의 2배

엘리트층에서도 철저히 소외돼

최근 몇 년 새 동서 간 분열 심화

팽배한 불만, 극우 정당 약진으로

뒤늦게 ‘급작스러운 통일’ 여파

통일 준비하는 한국에도 ‘시사점’

1989년 11월9일 베를린 장벽이 시민들의 손에 의해 허물어졌다. 전 세계 냉전의 가장 상징적 장소로 통했던 장벽이 지구상에서 사라진 것이다. 그러나 30년이 지난 지금 동·서독인의 마음속 장벽은 허물어지지 않았다. 10주년, 20주년만 해도 독일 통일의 낙관적 기운이 컸지만, 시간이 흐를수록 부정적인 영향이 두드러지고 있다는 것이다. 독일 내에서도 “베를린 장벽 붕괴라는 역사적 사건을 기념하는 분위기가 이처럼 가라앉았던 적은 없다”(4일 베를린차이퉁)는 말이 나온다.

장벽 붕괴 후 통일 독일은 승승장구했다. 독일은 2000년대 중반까지만 해도 높은 통일 비용으로 ‘유럽의 병자’로 불렸다. 그러나 이후 정치적 리스크 축소 및 내수시장 확대, 동독에서 유입된 생산가능 인구 증가, 유럽 중심부라는 지정학적 위치의 이점 등 ‘통일 효과’에 힘입어 명실상부한 ‘유럽의 엔진’으로 비상했다. 2009년 유로존 위기로 유럽 국가들이 고전할 때 독일만이 건재함을 과시했다.

정치적으로는 전통적 라이벌이자 제2차 세계대전 승전국인 영국과 프랑스를 압도하는 절대 강자로 부상했다. 유럽연합(EU) 집행위원장, EU 정상회의 상임의장, 유럽의회 의장 등 EU 지도부 인선이 ‘독일의 뜻’대로 된다는 건 상식에 속한다. 2005년 홀로코스트 희생자를 추모하는 대규모 추모시설을 수도 베를린에 설치한 데서 드러나듯, 역사에 대한 책임이라는 윤리적 측면에서도 모범적이다.

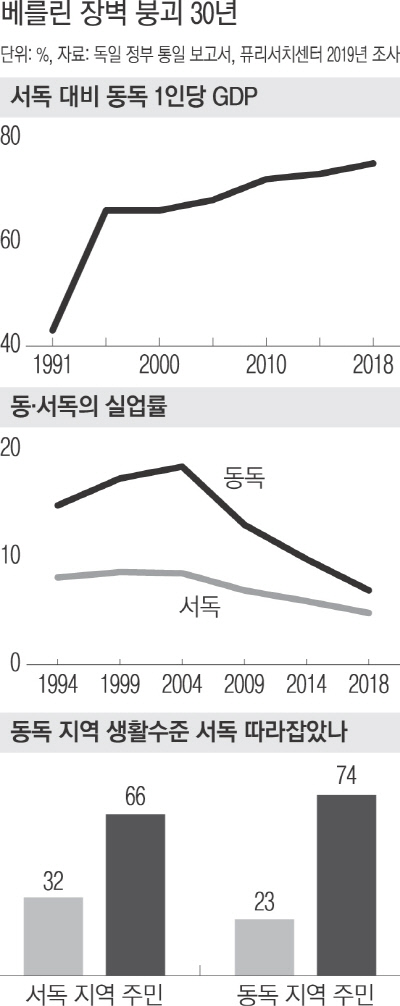

낙후지역이었던 동독 지역의 외적인 지표들도 외견상 나아졌다. 독일 정부가 해마다 펴내는 통일 보고서에 따르면, 통일 후인 1994년 14.8%였던 동독 지역 실업률은 2004년에는 18.4%로까지 악화됐으나 지난해에는 6.9%로 내려갔다. 1인당 국민소득(GDP)도 동독은 1991년에는 서독의 43%에 불과했으나 지난해에는 75%까지 따라잡았다.

하지만 30주년을 맞는 독일의 지금 표정은 밝지 못하다. 독일 언론인 자비네 레네판츠는 6일 가디언에 기고한 글에서 “지난 30년 동안 통일은 멋진 성공 스토리였으나 최근 몇 년 사이에는 동서 간의 분열이 전에 없이 깊어졌다”면서 “최근 극우 ‘독일을 위한 대안’(AfD)이 약진하면서 동독에 무슨 문제가 있는지에 대한 토론이 벌어지고 있다”고 전했다.

무엇보다 동·서독 격차가 좁혀지지 않고 있다. 동독 지역 실업률이 꾸준히 내려갔다고 하지만 여전히 서독 지역보다 높다. 지난해 동독 지역 55~64세 실업률은 7.5%로 서독 지역의 같은 연령대 실업률(5.3%)보다 높았다. 동독 지역 15~24세 청년 실업률은 7.7%로 서독 지역 청년들의 실업률(4.1%)의 두 배에 육박한다.

정서적 박탈감은 더 문제다. 독일 통일은 서독의 자본주의 체제가 동독 공산주의 체제를 흡수하는 형태로 진행됐다. 고학력층과 젊은층은 ‘자본주의 선진국’ 서독으로 이탈했다. 독일 싱크탱크 이포경제연구소에 따르면 장벽이 무너질 당시 동독 지역 인구는 1700만명이었으나 현재는 베를린을 제외하고 1360만명이다. 동독 인구의 15%가 서독으로 빠져나간 셈이다. 동독에 남은 사람들은 서독 지역과의 경쟁에서 밀려 본래 갖고 있던 일자리마저 잃었고, 자존감에 상처를 입었다.

엘리트층도 서독 출신이 독식하고 있다. 라이프치히 대학 조사에 따르면 독일의 정계, 연방법원, 군대, 기업 최고위직의 1.7%만이 동독 출신이다. 심지어 동독의 주정부, 언론, 기업에서도 최고위층 가운데 동독 출신은 20%에 불과했다. 경제적 자원도 서독 지역에 집중됐다. 독일 싱크탱크 할레경제연구소가 독일 500대 기업 본사 위치를 전수조사했더니 전체의 93%인 464개 기업이 서독 지역에 있었다. 베를린 훔볼트 대학의 슈페펜 마우 교수는 파이낸셜타임스에 “오늘날 (동서 간 차이가) 단단하게 뿌리를 내렸다”고 했다.

동독 지역 주민들의 불만은 체제에 대한 불신으로도 나타나고 있다. 지난 7월 독일 알렌스바흐연구소 조사에 따르면 동독 주민들의 31%만이 민주주의가 최선의 정부 형태라고 생각하는 것으로 드러났다. 또 다른 조사에서는 동독 출신의 47%가 자신이 ‘2등시민’이라고 답했다.

사회적 격차와 분열은 인종주의와 반난민 정책을 표방하는 극우정당 약진을 초래했다. 2013년 창당한 AfD는 메르켈 정부의 난민지원 정책에 대한 독일인들의 반발을 디딤돌 삼아 2017년 총선에서 제1야당으로 부상했다. 올해 구동독 지역 3개주에서 치러진 지방선거에서 모두 2위를 차지하며 급부상했다. 독일 언론은 AfD가 지난 30년간 누적된 동독인들의 불만을 자양분으로 삼고 있다고 분석한다.

이 같은 상황을 두고 ‘급작스러운 통일’의 여파가 뒤늦게 두드러지고 있다는 해석이 나온다. 서독과 동독은 1960년대 서독 정부의 ‘접근을 통한 변화’라는 신동방정책을 기초 삼아 통일을 준비했지만, 통일은 단기간에 이질적인 두 체제를 통합하는 식으로 이뤄졌다. 장벽 붕괴 10년, 20년 때만 해도 미래에 대한 설렘, 기대감 등이 가시지 않았지만, 30년이 지난 지금은 퍽퍽한 현실만 남았다는 것이다.

독일의 어려움은 통일을 ‘먼 과제’로 가지고 있는 한국에도 시사점을 준다는 분석도 있다. 김면회 한국외대 교수는 ‘베를린 장벽 붕괴 30년, 통일 독일 사회통합의 현주소’라는 논문에서 70년간 국가 간 조율을 위한 통합과정의 산물인 EU에 주목하면서 “유럽통합 과정은 남북한의 점진적 통합을 위한 지식과 함의를 이끌어내는 데 가장 적절한 사례”라고 지적했다.

정원식 기자 bachwsik@kyunghyang.com

원문보기: http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201911072112015&code=970205

'| 포스트 1945 > 통일과 현대의 독일' 카테고리의 다른 글

| [국민일보] 작전명 ‘루비콘’… 美, 수십 년간 한국 등 동맹국 비밀 엿봤다 (0) | 2020.03.17 |

|---|---|

| [동아일보] 콘크리트 벽은 30년 전 무너졌지만 아직도 남아 있는 마음의 장벽 (0) | 2020.03.15 |

| [서울신문] [김균미의 글로벌 이슈] 美 압박에도 화웨이 못 놓는 유럽.. 트럼프 재선 땐 '혼돈의 대서양' (0) | 2020.03.15 |

| [동아일보] 유럽 “美우선주의에 동맹 희생” vs 美 “국제안보에 충실히 역할” (0) | 2020.03.15 |

| [중앙일보] [송민순의 퍼스펙티브] 개별 관광 추진은 대북 정책을 수렁에 빠뜨릴 뿐이다 (0) | 2020.03.06 |